今までのCS教育の経験を女性の活躍を支援する組織 WomanLabo

設立の背景background

女性活用推進で日本経済は大きく動きます!

雇用や所得の増加を伴う経済好循環を進めるためには、『女性の活躍』を推進し、キャリアブランクのある女性を支援する社会イノベーションと支援する3者アライアンスが必要です。

企業努力により、大手企業の産休・育休後の職場復帰は60%近くに達しています。また、管理職への登用を2020年までに30%を目指すという方針も示されています。

ですが、大多数のキャリアブランクを抱える女性、特に子育てする主婦の未来に対する国の指針は示されていません。その結果、「保育園探しで苦労するより、安いスーパーを探したほうがストレスが少ない」という傾向になりつつあります。その影響は「底なし低価格競争」による企業利益の激減という現実を引き起こし、GDPの推移にも影を落としています。

キャリアブランクのある女性が社会に踏み出すためには、ブランクを埋める基本的な職業訓練教育と社会の変化をチャンスだと感じさせる「ワーキングイノベーション」が必要です!ワーキングイノベーションはサービス創発によって実現されます。つまり、サービス創発により新しい働き方を創りだすということです。これこそ、消費を決める女性への最大のサービス提供ではないでしょうか。

日本中の多くの企業が2020年オリンピックによる経済活況を期待しています。すでに労働力市場は「不況」状態です。眠れる労働力市場は女性、特に主婦です。ですが、彼女たちは遠巻きに他人事のように2020年を見ています。女性が「やりがい」をもって社会に進出していくチャンスを提供することは、日本経済を大きく動かします。そして、そのママたちを見て育つ子供たちが、目を輝かせて未来を見つめるはずです。

保育園や学童保育が不足している問題にしても、既存の「行政主導の子どもを預ける場所」という考え方から、ママ主導でいろいろなニーズが企業に吸収され、スタイルを変え始めているケースもあります。社会に踏み出す意欲が高まれば、自分たちの力で解決していくためのネットワークも構築されることでしょう。女性、ママのニーズを同じ目線で聴き取り、実現を支援をする組織があれば、多くの女性が勇気をもって一歩を踏み出すことができるはずです。

キャリアブランクのある女性が仕事をすることにより社会で活躍するための『思いを形に変える育成の仕組み』が必要なのです。既存の支援方法にとらわれないアクティブな支援、たとえば情報端末を活用した顔が見える支援、地域の学び場とタッグを組んだ支援、「個」を大切にした支援、アイデアを形に変える支援など、女性の意見や期待を第一に考えた支援方法を創りださなくてはなりません。

そのためには、女性と企業、そしてキャリアママ経験者という3者がスクラムを組んで、「思いを形に変える育成の仕組み」を設計し、実現することが必要です。その母体になる組織をNPO法人として立ち上げることが最適だと考えます。

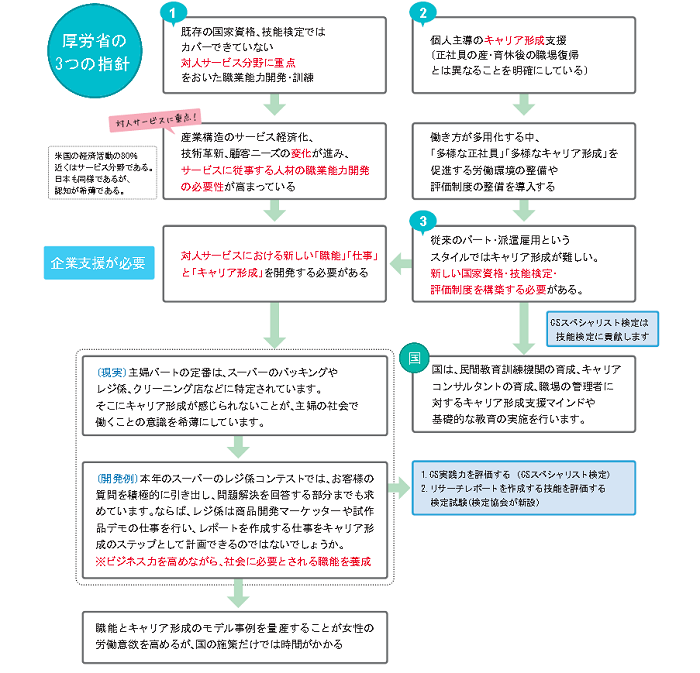

女性の活躍に向けた厚生労働省の指針と課題

厚労省は女性の社会復帰(主にキャリアブランクのある主婦)を新たな職業能力開発・評価制度によって支援しようとしています。

対人サービス職業能力開発・教育の課題

課題1 変化し続ける対人サービスの技能をリードする職業能力開発教育の組織と仕組みが必要

顧客ニーズの変化は多様化かつ高速化しています。技術革新は対人サービスに必要な専門知識(業務知識)を高度化させるばかりです。ヒューマンサービスにおいても、ICTの進化により、 「人が提供するサービス」がとどまることなく変化しています。対人サービスの技能を教育するためには、国が定めた基本的な職能訓練をベースにしながらも、「変化」を職能に取り込む最先端の教育機関が必要なのです。その教育機関が「現場」から収集した情報と教育成果を国に報告することが、変化に強く、成長力の高い、日本の職能教育を支えていきます。

課題2 企業の「新しい仕事」「新しいサービス」創発を支援する専門的な組織が必要です。

女性が社会で活躍するということは、旧来業務の人手補給という方法では実現できません。新しい「仕事」を企業が創発することが大切です。それを行わない限り「やはり主婦は・・・」という今までとは何も変わらない状況に陥ってしまいます。 昨今「主婦目線の活用」という言葉をよく耳にします。主婦の社会復帰に追い風となっています。主婦の新しい「仕事」は、営業・販売にかかわるサービス業務が最適であることも理解できるところです。その新しい「仕事」が企業が提供する新しいサービスをイノベートすることになり、顧客の満足度を高めることができます。主婦と企業が「共創」関係にあることが大切です。 また、数字を稼ぎ出す「ばりキャリ」を目指すことが女性の働き方ばかりではありません。「ゆるキャリ」や「まずは生活資金を稼ぎたい」という考え方もあります。様々なキャリアプランやキャリア形成のプロセスがあるはずです。 それに応じた仕事のバリエーションが必要です。企業の協力を得て、新しい「仕事」、「サービスの仕事」を創発する組織が必要なのです。

課題3 女性のキャリア形成を尊重する企業の理解が必要です。

子育てする女性には、出産前に勤務していた企業から職場復帰の恩恵を受けることができない、中小零細企業に従事していた女性たちが数多くいます。大手企業であっても、営業・販売などの「現場職」だと子供の発熱や安定した勤務を補償できないことから、以前の職場に復帰することは難しいケースもあるようです。 出産、子育てから得た「生きていく知性や経験」は、出産前までの人材力とは異なる新しい能力をもたらします。その能力を活用したサービスを創発することにより、主婦のキャリア形成を多様化させ、尊重する企業風土を創り出すことができます。その企業姿勢は、多くの「顧客」からの支持をえることができるはずです。

課題4 様々な生活環境や情報端末を網羅した教育とコミュニケーションの仕組みが必要です。

家を空けることができない女性の職能教育には、Web活用による教育方法が有効です。ですが、情報端末、通信モバイル環境は様々です。少なくとも、パソコン、スマートフォンによるWebセミナーと郵送による通信添削の2つの方法を検討しなくてはなりません。さらに実践スキルを磨くためには、LINEなどの無料動画を活用した対面指導も組み込む必要があります。また、コミュニケーションの方法として、ソーシャルネットワークの活用も検討することが大切です。これらの体制を整えた仕組みや組織があってこそ、女性活躍は推進できるのです。

女性の「仕事を創り上げる力」を開花させる支援

女性が経験する出産、子育ては、頼れる人が身近にいたとしても、「自分で解決するしかない」ことが多いものです。しかも、ほとんどの問題が、はじめての経験ばかりです。ストレスの多い生活であることはいうまでもありません。 しかも、頼れる人がいない出産、育児を経験している女性も多いのが現実です。それだけに、社会に再び戻って、さらなるストレスと立ち向かう勇気がわかないのも無理のないことです。 ですが、苦しい経験は、「突破してきた」という自信にもつながっているのです。頼れる人がいないママほど、仕事をする意欲も高く、現実的です。それは、問題を解決するためのアイデアがあり、実現するために必要な周囲への交渉能力を身につけたからです。 社会が、問題解決のアイデアを実現するための支援をすることが、女性の活躍を推進します。また、どのような支援ができるのか、という具体的な方法も開発する必要があります。

ウーマンラボ

contact@womanlabo.jp

TEL 03-6411-2184